仕事を辞めたいと思った時にこのような悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。

本記事では、退職届と退職願の具体的な違い、特徴、提出時のポイントを詳しく解説し、円満退職に向けた準備をサポートします。

退職届と退職願の違いとは?

退職を考えるとき、まず直面するのが『退職届』や『退職願』の提出です。これらの書類は、会社に退職の意思を伝えるために必要不可欠なものですが、両者の違いや用途について正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?退職手続きがスムーズに進むかどうかは、適切な書類を選べるかにかかっています。

退職を考えるとき、まず直面するのが『退職届』や『退職願』の提出です。これらの書類は、会社に退職の意思を伝えるために必要不可欠なものですが、両者の違いや用途について正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?退職手続きがスムーズに進むかどうかは、適切な書類を選べるかにかかっています。

退職届と退職願は、どちらも退職を伝えるために用いられる書類ですが、目的や効力には明確な違いがあります。適切に使い分けることが、退職手続きをスムーズに進める第一歩です。以下では、それぞれの特徴や違いについて詳しく解説します。

退職届とは

退職届は、正式に退職の意思を会社に通知するための書類であり、法的効力を持つ点が最大の特徴です。

労働者が退職届を提出した場合、それは退職の意思を明確に表明するものとみなされ、会社が受理した時点で退職が確定します。そのため、退職届は「すでに退職を決断しており、これ以上の交渉や変更の余地がない」という状況で使用されるのが一般的です。

退職届の詳細な特徴

退職届の主な特徴は以下の通りです。

法的拘束力がある

退職届は、労働者の退職の意思を一方的に会社に伝えるものです。労働基準法では、退職の意思表示があれば退職が成立するとされており、退職届を提出することでその効力が発生します。そのため、提出後に「やはり撤回したい」と考えても、会社側が同意しない限り撤回することは難しいとされています。

退職が確定している場合に使用

退職届は、退職する意思が固まっているときに使用します。すでに会社との話し合いが済み、退職日も決定している場合に提出することが一般的です。また、転職先が決まっている場合や、引き継ぎのスケジュールが整っている場合にも利用されます。

即時性を持つ場合もある

退職届は、特に緊急を要する場合にも使用されることがあります。たとえば、職場環境が悪化している場合や、家庭の事情で早急に退職せざるを得ない場合など、即時退職を希望する際に提出されることがあります。ただし、この場合も法律的な手続きや労働契約の内容に注意が必要です。

退職届を使用するケース

退職届の特徴を踏まえ、使用する際のシチュエーションとしては以下の場合が考えられます。

退職届は、会社との間で退職日が決まり、あとは正式に意思を通知するだけの段階で提出します。この場合、スムーズな退職が期待できます。

退職理由が個人的なもので、会社との間に特別な条件交渉が必要ない場合に適しています。

退職届は法的効力を持つため、退職手続きを迅速に進めたい場合や、トラブルを最小限に抑えたい場合にも有効です。不要な揉め事は避けて迅速に辞めるなら退職届を提出しましょう。

退職願とは

退職願は、退職の意思を会社に伝えるための希望書です。退職届とは異なり、法的拘束力はなく、あくまで「退職したい」という希望を表明するものに過ぎません。

退職願は、退職の意思を会社に伝えるための希望書です。退職届とは異なり、法的拘束力はなく、あくまで「退職したい」という希望を表明するものに過ぎません。

そのため、会社との話し合いや条件交渉を行う際に使用されることが多い書類です。

退職願の詳細な特徴

退職届の主な特徴は以下の通りです。

希望を伝えるための書類

退職願は、「退職することを希望している」という意思を会社に伝えるための書類です。この段階では、退職が確定しているわけではなく、退職日や引き継ぎのスケジュールについて会社と話し合う余地があります。

法的効力がない

退職願には法的な拘束力がないため、会社側が承認しない限り退職手続きは進みません。そのため、退職日や条件について柔軟に対応したい場合に使用されます。

柔軟性が高い

退職願は、提出後でも撤回や変更が可能です。特に、退職の意思はあるが時期や条件について会社と相談したい場合や、最終的な意思が固まっていない場合には適した書類と言えます。

退職願を使用するケース

退職願の特徴を踏まえ、使用する際のシチュエーションとしては以下の場合が考えられます。

退職願は、退職日や引き継ぎのスケジュールについて会社と交渉したい場合に適しています。その後最終的に退職届を提出することもあります。

退職願を提出することで、会社の都合や上司の意向を考慮しつつ、退職手続きを進めることが可能です。

退職を検討している段階で、具体的な計画がまだ決まっていない場合には、退職願が適しています。

適切な書類を選ぶポイント

退職届と退職願のいずれを選ぶかは、退職の状況や目的に大きく依存します。以下に、それぞれの書類が適している場面について詳しく解説します。

退職届と退職願のいずれを選ぶかは、退職の状況や目的に大きく依存します。以下に、それぞれの書類が適している場面について詳しく解説します。

退職届が適しているケース

退職届は、退職の意思が確定しており、これ以上の交渉が不要な場合に使用されます。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。

退職日がすでに決定している場合

すでに会社との間で退職日や引き継ぎスケジュールが調整済みであり、正式に意思を通知するだけの段階で提出します。この場合、退職届を提出することで、スムーズに手続きを進めることができます。

個人的な理由で即座に退職したい場合

たとえば、家庭の事情や健康問題など、やむを得ない事情で早急に退職する必要がある場合には、退職届が適しています。ただし、即時退職を希望する場合には、会社との話し合いや法的手続きが必要になることもあります。

トラブルを避けたい場合

職場でのトラブルや不満が原因で退職を決断した場合、退職届を提出することで、迅速かつ確実に退職を進めることができます。法的拘束力を持つ退職届は、労働者にとって強力な手段となります。

退職願が適しているケース

退職願は、退職日や条件について会社と相談したい場合や、柔軟に対応したい場合に使用されます。以下のようなケースで適しています。

退職条件について相談の余地がある場合

退職願は、会社との話し合いの余地を残すための書類です。退職日や引き継ぎ期間、後任の選定などについて相談したい場合に使用されます。

上司や会社の意向を尊重したい場合

退職願を提出することで、会社側の状況や上司の意向を考慮した退職が可能となります。円満退職を目指す場合には特に適しています。

退職意思がまだ固まっていない場合

退職を考えている段階で、具体的なスケジュールが決まっていない場合や、最終的な意思が固まっていない場合には、退職願が適した選択となります。

退職届と退職願 作成時の注意点

退職届と退職願のいずれを作成する場合でも、書類は公式なものとして取り扱われます。そのため、適切な形式と内容を守ることが求められます。また、提出後のトラブルを防ぐためにも、慎重に作成することが大切です。以下に、それぞれの書類に共通する注意点や作成時のポイントを詳しく解説します。

退職届と退職願のいずれを作成する場合でも、書類は公式なものとして取り扱われます。そのため、適切な形式と内容を守ることが求められます。また、提出後のトラブルを防ぐためにも、慎重に作成することが大切です。以下に、それぞれの書類に共通する注意点や作成時のポイントを詳しく解説します。

共通の注意点

退職届と退職願のどちらにも共通している作成時の注意点は以下の通りです。

- 簡潔明確に書く

- 会社の規定を確認

- 誤字脱字に注意

- 提出するタイミングの考慮

- 感情的にならない

- 提出先は直属の上司

それぞれ詳しく解説します。

文面は簡潔で明確に

退職届や退職願の文面は、シンプルかつ明確であることが基本です。余計な感情表現や詳細すぎる理由を記載する必要はありません。

「一身上の都合により退職を希望する」という形式的な言葉が一般的です。書類はあくまで意思を伝えるためのものなので、丁寧かつ簡潔にまとめましょう。

会社の規定を確認する

会社によっては、退職届や退職願の形式が指定されている場合があります。例えば、特定のフォーマットが用意されていたり、手書きが求められたりすることがあります。事前に就業規則や人事部に確認し、規定に沿った形式で作成しましょう。

誤字脱字に注意する

退職届や退職願は正式な書類ですので、誤字脱字は失礼にあたります。特に会社名や代表者名に誤りがあると大きな問題になる可能性があるため、細心の注意を払って確認しましょう。

提出するタイミングを考慮する

退職届や退職願は、提出するタイミングが非常に重要です。退職希望日の1〜3か月前に提出するのが一般的とされていますが、職場の状況や引き継ぎの必要性によってはさらに早めに提出する必要がある場合もあります。

少なくとも就業規則に記載された期日より前で、尚且つ適切なタイミングで提出することで、円滑な退職手続きを進められます。

感情的にならない

退職理由がどのようなものであれ、文面に感情を持ち込むのは避けるべきです。特に、不満や怒りが理由で退職する場合でも、冷静な言葉遣いで書類を作成しましょう。

丁寧に字を書く自信がなければ、PCやスマホで作成するのも良いでしょう。

下記サイトならば無料会員登録のみでさまざまな書類のテンプレートが用意されているので作成が簡単でおすすめです。

提出先は直属の上司

退職届、退職願いずれも作成時は会社、代表取締役宛に作成しますが、提出は直属の上司が一般的です。

中小企業などで上司がいない場合であれば、直接社長に渡すこともありますが、人事部に提出することになっている企業もありますので注意と確認が必要です。

退職届・退職願の文例

退職届と退職願のそれぞれの書き方や作成時のポイントをお伝えします。

退職届と退職願のそれぞれの書き方や作成時のポイントをお伝えします。

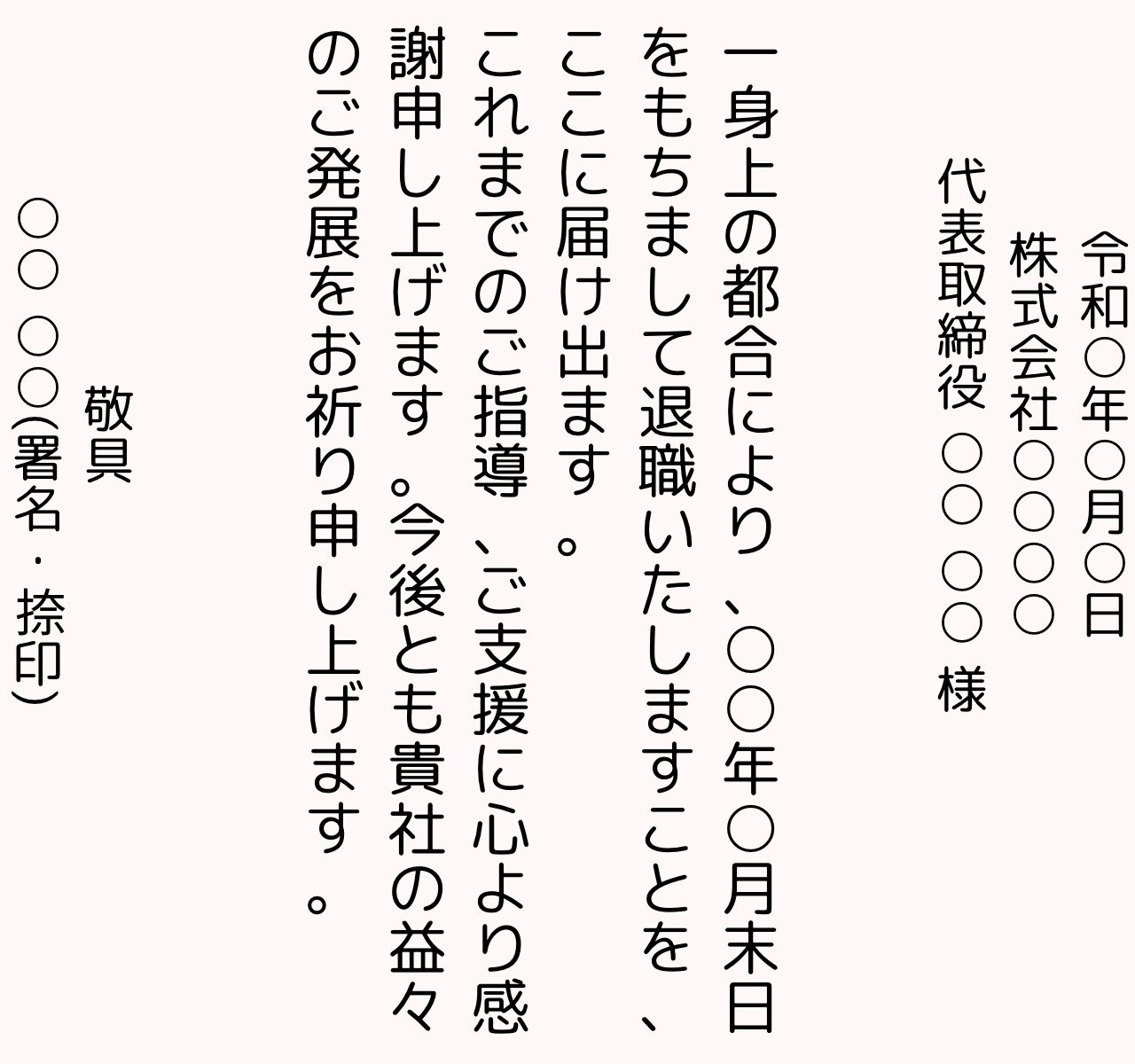

退職届の例文

退職届の例文は以下の通りです。

私の経験から言うと、文面は『一身上の都合により、○○年○月末日をもちまして退職いたしますことを、ここに届け出ます。』のみで大丈夫です。

退職届こそシンプルさが大事です。余計なことは書かずに退職の意思を伝えましょう。

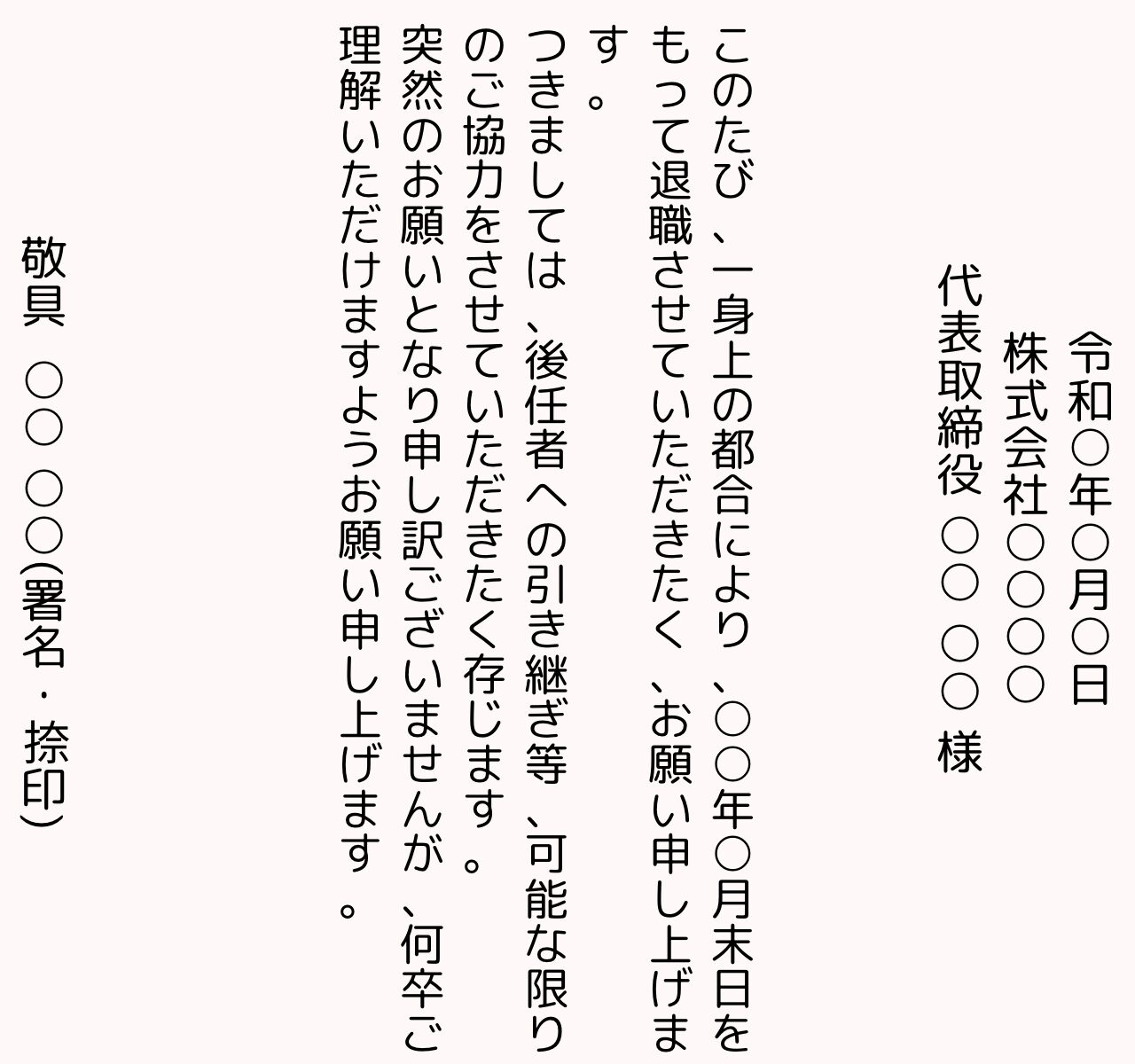

退職願の例文

誰が読んでも、辞めさせてほしい意思はこれでも伝わります。

ただし退職願で考えているならば、引き留めに会うことは覚悟しておく必要があります。

退職届・退職願提出後の流れ

退職届や退職願を提出した後の流れも重要です。書類の提出は退職手続きの一部に過ぎません。ここでは、提出後にどのような手続きや準備が必要かを解説します。

一般的な退職完了までの流れは以下の通りです。

-

STEP1上司との面談書類を提出したら、上司との面談が行われることが一般的です。退職の理由や引き継ぎの計画について具体的に話し合いましょう。退職願の場合、この面談で退職日が決まることもあります。

-

STEP2退職日や引き継ぎ内容の確認退職日が確定したら、それに合わせて業務の引き継ぎ計画を立てます。引き継ぎのスケジュールを詳細に作成し、後任者へのマニュアル作成や資料整理を行いましょう。

-

STEP3離職票や証明書の受け取り退職時には、離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票などの書類を会社から受け取る必要があります。これらの書類は、転職活動や失業給付の手続きに必要となるため、忘れずに確認してください。

-

STEP4有給休暇の消化退職までの期間に有給休暇が残っている場合、上司と相談の上で消化することを検討しましょう。ただし、会社の規定によっては有給休暇が退職日までに消化できない場合もあるため、早めに確認することが重要です。

-

STEP5退職後の手続き確認退職後に必要な手続きとして、転職先の健康保険や年金の切り替え、税金関係の手続きなどが挙げられます。スムーズに進めるために、事前に必要な情報を整理しておきましょう。

上記の流れ通りとはならなくても、失業手当の受給を考えているならば、

- 離職票

- 雇用保険被保険者証

- 源泉徴収票

などの書類を確実に受け取れるように確認しておくことをおすすめします。

退職手続きをサポートしてくれる業者もある

退職届か退職願かで悩むことも含めて退職に関する手続き全般をサポートしてくれるサービスもあります。

とりわけ退職代行サービスに頼りたくないけど、退職手続きの何に困っていて迷っているかの相談に乗ってくれるサービスをご紹介します。

まとめ

退職届と退職願の違いを理解し、適切に使い分けることは、スムーズかつ円満な退職のために不可欠です。退職届は「退職を確定する意思」を伝えるための書類であり、退職願は「退職を希望する意思」を表明するものです。両者の特徴を踏まえ、自分の状況に適した書類を選びましょう。

また、退職は人生の大きな転機です。適切な書類の作成と提出だけでなく、会社とのコミュニケーションや手続きの流れをしっかり把握することで、次のキャリアを気持ちよくスタートさせることができます。本記事を参考に、退職手続きを円滑に進めてください。